今天的旅程中,我們將探索部落格系統背後的設計哲學。從最簡單的靜態網站生成器,到支援百萬訪客的動態平台,每個階段都有其獨特的挑戰與解決方案。更重要的是,我們將學習如何在技術選型時做出明智的權衡,以及如何為未來的成長預留空間。

場景定義與需求分析

業務場景描述

想像你是一位技術專欄作家,需要一個平台來分享技術文章、教學內容和個人見解。起初可能只有幾十位讀者,但隨著內容品質提升,訪問量可能快速成長到每月數十萬次。你需要的不只是展示文章的地方,更是一個能夠與讀者互動、建立個人品牌的平台。

核心需求分析

功能性需求:

- 文章的撰寫、編輯與發佈狀態管理

- 支援 Markdown、Markdown JSX、Mermaid、程式碼 Highlight、目錄 (TOC) 顯示

- 分類與標籤系統,方便內容組織

- 全文搜尋功能,讓讀者快速找到內容

- 評論系統,促進與讀者的互動

- 支援 RSS 訂閱,讓忠實讀者追蹤更新

- Sitemap、SEO 優化

- 社群媒體分享整合

非功能性需求:

-

效能要求:首頁載入時間 < 0.5 秒,文章頁面 < 1 秒

-

SEO 優化:確保搜尋引擎能正確索引內容

-

可用性:99.9% 服務可用性(每月停機時間 < 44 分鐘)

-

擴展性:能夠處理從每月 1,000 到 1,000,000 訪客的成長

-

成本控制:初期月成本控制在 10 美元以內

-

安全性:防止垃圾評論、XSS 攻擊等常見威脅

核心架構決策

識別關鍵問題

技術挑戰 1:靜態生成 vs 動態渲染

- 靜態生成:提供極佳效能與 SEO,但內容更新需要重新建構

- 動態渲染:具備即時性與互動性,但需要更多伺服器資源

技術挑戰 2:內容管理架構

- Git-based CMS:適合技術背景作者,版本控制自然整合

- Headless CMS:提供更友善的編輯介面,但系統較為複雜

- 傳統資料庫存儲靈活,但需要自行開發管理介面

技術挑戰 3:評論系統整合

- 第三方服務(如 Disqus):簡單但有隱私疑慮

- 自建評論系統:可控但須應對垃圾訊息及安全問題

- 社群媒體整合(如 GitHub Discussions):兼具便利與控制

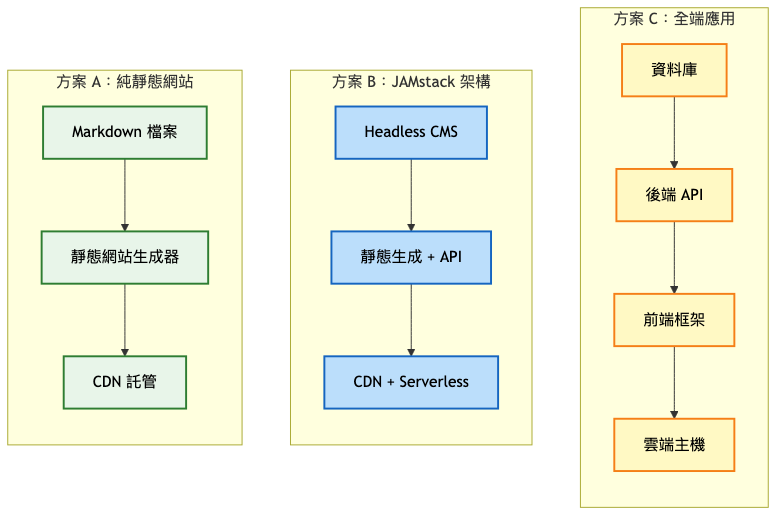

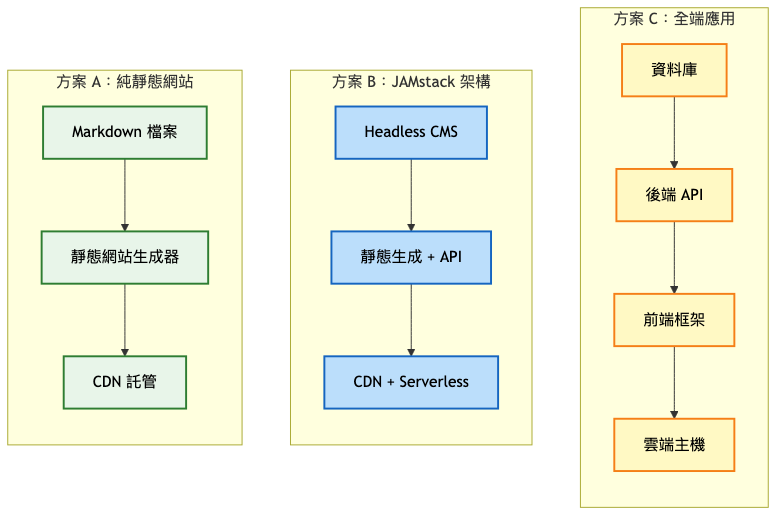

架構方案比較

| 維度 |

純靜態網站 |

JAMstack 架構 |

全端應用 |

| 核心特點 |

預先生成所有頁面 |

靜態內容 + 動態 API |

完全動態渲染 |

| 優勢 |

極佳效能、安全性高、成本低 |

平衡效能與動態性、易擴展 |

功能豐富、即時更新 |

| 劣勢 |

更新緩慢、功能受限 |

架構複雜度中等 |

成本高、維護複雜 |

| 適用場景 |

個人技術部落格、文檔網站 |

中型內容網站、企業部落格 |

大型媒體平台、社群網站 |

| 複雜度 |

低 |

中 |

高 |

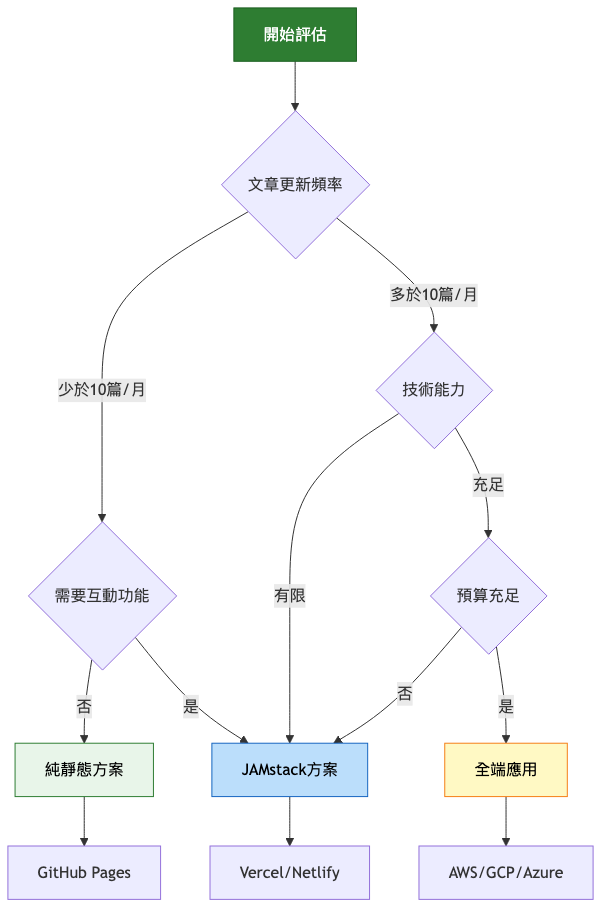

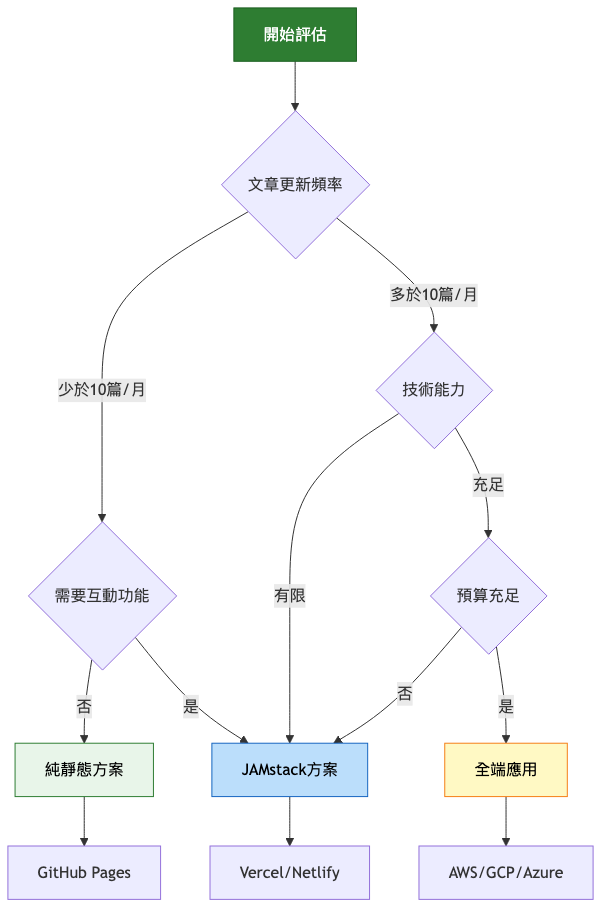

決策思考框架

系統演進路徑

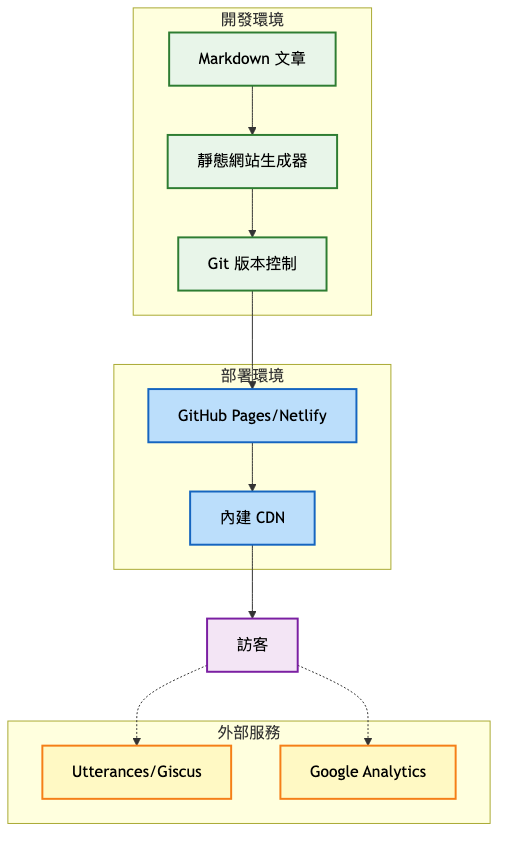

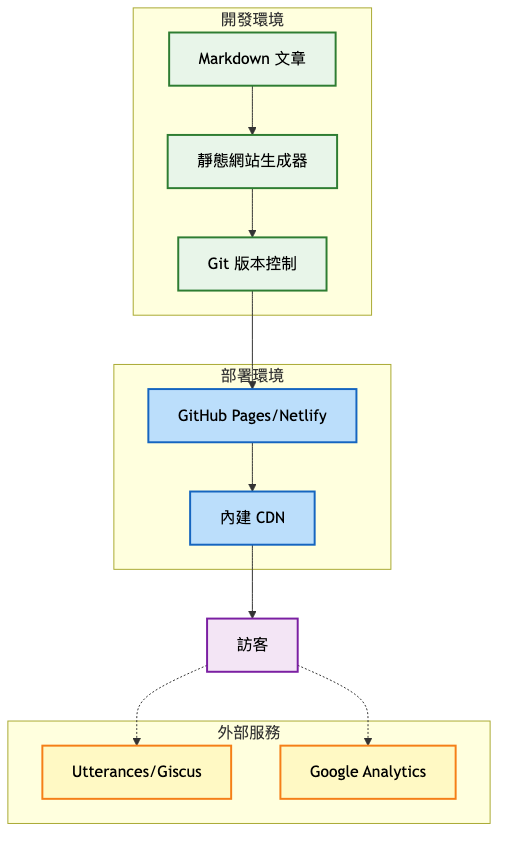

第一階段:MVP(0-1,000 / 月訪客)

架構重點:

- 採用靜態網站生成器(如 Hugo、Gatsby、Next.js)

- 以 Markdown 作為主要文章內容來源

- 部署到免費靜態託管服務(如 GitHub Pages、Vercel)

- 整合第三方評論系統(如 Disqus、GitHub Issues)

系統架構圖:

為什麼這樣設計:

-

成本優先:完全免費的解決方案,適合個人專案起步

-

簡單維護:無需管理伺服器,專注於內容創作

-

效能保證:靜態檔案配合 CDN,提供極佳的載入速度

-

版本控制:利用 Git 自然實現內容版本管理

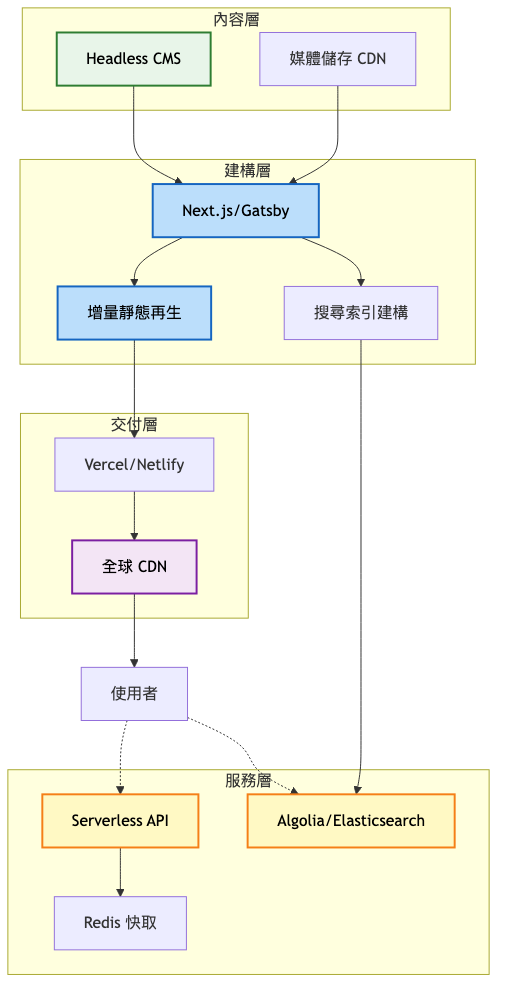

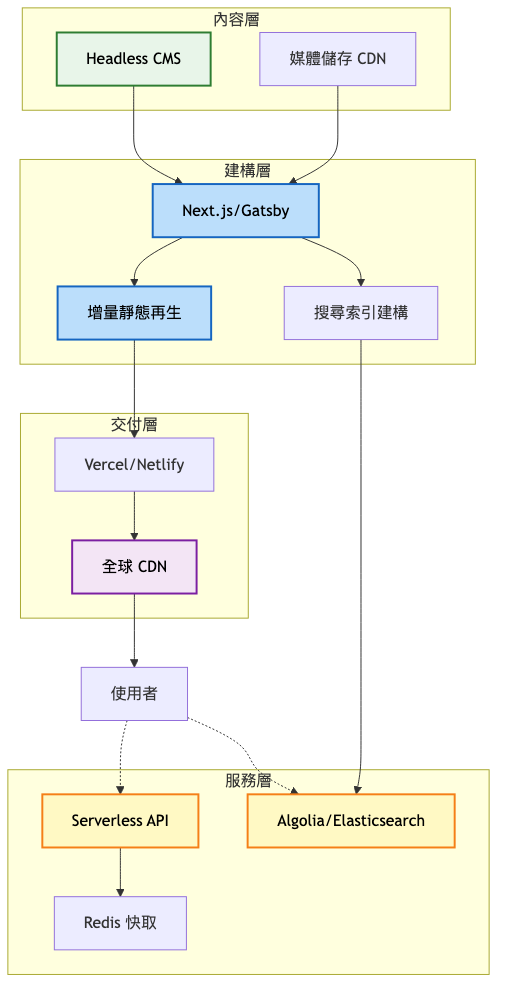

第二階段:成長期(1,000-100,000 / 月訪客)

架構演進重點:

- 可選引入 Headless CMS 改善內容管理體驗,工程師可繼續使用 git-based CMS 編輯 Markdown

- 實施增量靜態生成(ISR),兼顧效能與資料即時性

- 加入全文搜尋功能

- 優化圖片處理與載入策略

關鍵設計變更:

-

內容管理系統升級

- 原因:純 Markdown 管理變得困難,需要更好的編輯體驗

- 實施方式:整合第三方 Headless CMS

- 預期效果:內容編輯效率提升,支援多人協作

-

搜尋功能實作

- 原因:文章數量增加,讀者需要快速找到內容

- 實施方式:使用 Algolia 或自建 Elasticsearch 服務

- 預期效果:提供毫秒級搜尋回應,提升使用者體驗

系統架構圖:

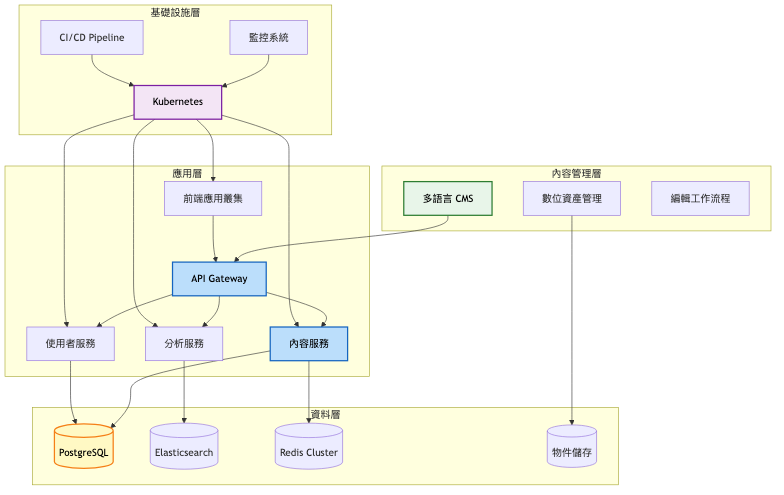

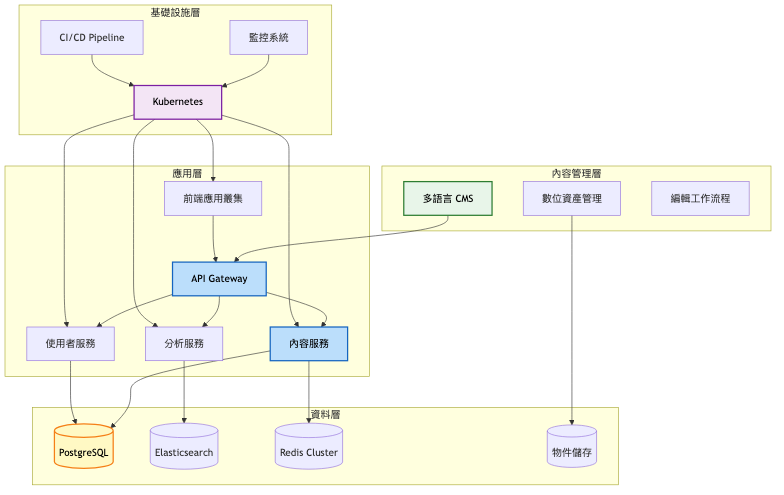

第三階段:規模化(100,000+ / 月訪客)

企業級架構特點:

架構設計考量:

-

高可用性設計

- 多區域部署確保服務不中斷

- 自動故障轉移機制

- 資料備份與災難復原計畫

-

擴展性規劃

- 水平擴展架構,支援流量突增

- 微服務拆分,獨立擴展各功能模組

- 快取策略優化,減少資料庫負載

-

營運效率

- 完整的監控與告警系統

- 自動化部署流程

- A/B 測試框架支援

技術選型深度分析

關鍵技術組件比較

| 技術選項 |

優勢 |

劣勢 |

適用場景 |

| 靜態生成器 |

|

|

|

| Hugo |

建構速度極快、無依賴 |

生態系統較小 |

大量內容的技術文檔 |

| Gatsby |

React 生態、豐富插件 |

建構時間較長 |

需要複雜互動的部落格 |

| Next.js |

ISR 支援、全端框架 |

學習曲線較陡 |

需要動態功能的網站 |

| CMS 選擇 |

|

|

|

| Git-based |

版本控制、免費 |

非技術人員難用 |

開發者個人部落格 |

| Strapi |

開源、自託管 |

需要維護伺服器 |

中型團隊、客製需求 |

| Contentful |

功能完整、API 優秀 |

成本較高 |

企業級內容管理 |

| 評論系統 |

|

|

|

| Utterances |

GitHub 整合、免費 |

需要 GitHub 帳號 |

技術部落格 |

| Disqus |

功能豐富、易整合 |

廣告、隱私問題 |

一般內容網站 |

| 自建系統 |

完全控制、客製化 |

開發維護成本高 |

有特殊需求的平台 |

技術演進策略

初期技術(MVP):

- 前端:Hugo/Jekyll + 原生 JavaScript

- 部署:GitHub Pages + Cloudflare CDN

- 評論:Utterances(基於 GitHub Issues)

- 分析:Google Analytics + Search Console

成長期調整:

- 前端:遷移到 Next.js 或 Gatsby

- CMS:引入 Strapi 或 Ghost

- 部署:Vercel 或 Netlify

- 搜尋:Algolia 或 MeiliSearch

- 監控:Sentry + Vercel Analytics

成熟期優化:

- 架構:微服務 + Kubernetes

- 資料庫:PostgreSQL + Redis Cluster

- 搜尋:自建 Elasticsearch 叢集

- CDN:多 CDN 策略(Cloudflare + Fastly)

- 監控:Prometheus + Grafana + ELK Stack

實戰經驗與教訓

常見架構陷阱

-

過早優化陷阱

- 錯誤:一開始就採用微服務架構

- 正確:從單體應用開始,依需求演進

- 原因:過度設計會拖慢開發速度,增加不必要的複雜度

-

忽視 SEO 優化

- 錯誤:過度依賴客戶端渲染(CSR)

- 正確:採用 SSG、ISR 或 SSR 確保搜尋引擎友善

- 原因:部落格的自然流量極度依賴搜尋引擎

-

圖片處理不當

- 錯誤:直接上傳原始圖片到伺服器

- 正確:使用圖片 CDN 服務,自動優化與裁切

- 原因:圖片是影響載入速度的最大因素

關鍵設計模式

設計模式應用

1. 靜態生成(Static Site Generation, SSG)

- 使用場景:內容不常變動的頁面

- 實施方式:建構時預先生成所有頁面

- 注意事項:一但生成後,頁面就不會更動了,沒辦法做動態的更新,如果有更新的話要重新生成新的頁面出來

2. 增量靜態生成(Incremental Static Regeneration,ISR)

- 使用場景:平衡效能與即時性,優化 SSG 的缺點

- 實施方式:設定再生成時間間隔,時間到就重新生成頁面

- 注意事項:考慮快取一致性問題

3. 邊緣渲染模式(Edge Rendering)

- 使用場景:需要個人化內容的高流量網站

- 實施方式:在 CDN 邊緣節點執行渲染邏輯

- 注意事項:注意冷啟動時間與成本

最佳實踐

內容組織最佳實踐:

- 使用清晰的目錄結構組織文章

- 實作完整的元資料系統(標題、描述、標籤)

- 建立內容關聯機制(相關文章、系列文章)

效能優化最佳實踐:

- 實施圖片懶載入與響應式圖片

- 使用 Web Fonts 優化字體載入

- 實作關鍵 CSS 內聯與資源預載入

SEO 優化最佳實踐:

- 生成結構化資料(Schema.org)

- 實作完整的 Open Graph 標籤

- 建立 XML Sitemap 與 robots.txt

監控與維護策略

關鍵指標體系

技術指標:

- 頁面載入時間(目標 < 1 秒)

- Core Web Vitals 分數(TTFB < 200ms、LCP < 2.5s、INP < 200ms、CLS < 0.1)

- API 回應時間(p95 < 500ms)

- 錯誤率(目標 < 0.1%)

業務指標:

- 日活躍訪客數(DAU)

- 平均停留時間(目標 > 2 分鐘)

- 跳出率(目標 < 60%)

- 內容發布頻率

- 評論互動率

維護最佳實踐

-

自動化策略

- 自動化內容部署流程

- 定期依賴更新與安全掃描

- 自動化備份與復原測試

-

監控告警

- 設定多層次監控(應用、基礎設施、業務)

- 建立智慧告警規則避免噪音

- 實作自動修復機制

-

持續優化

- 定期分析使用者行為數據

- A/B 測試新功能與設計

- 持續優化內容載入策略

總結

核心要點回顧

-

架構選擇要符合當前需求:不要為了未來可能不存在的問題過度設計

-

靜態優先的思維:能靜態生成的內容就不要動態渲染

-

漸進式增強策略:從簡單開始,根據實際需求逐步演進

-

效能是最好的功能:快速的網站比功能豐富但緩慢的網站更受歡迎

-

內容為王但體驗為后:好的內容需要好的呈現方式才能發揮價值

設計原則提煉

-

簡單原則:選擇能解決問題的最簡單方案

-

演進原則:設計時考慮未來擴展,但不過度設計

-

效能原則:將效能視為功能需求而非非功能需求

-

維護原則:選擇團隊能夠長期維護的技術

-

使用者原則:所有設計決策都要回歸使用者價值

下期預告

明天我們將探討「線上投票系統」的設計。這個看似簡單的系統,實際上涉及許多有趣的挑戰:如何防止重複投票?如何處理高併發的投票請求?如何確保投票結果的即時性與準確性?

投票系統是學習併發控制、資料一致性和即時更新的絕佳案例。我們將深入探討不同的防作弊機制,從簡單的 IP 限制到複雜的機器學習偵測,並學習如何在保證公平性的同時維持良好的使用者體驗。

參考資源

技術文檔

技術框架與最佳實踐